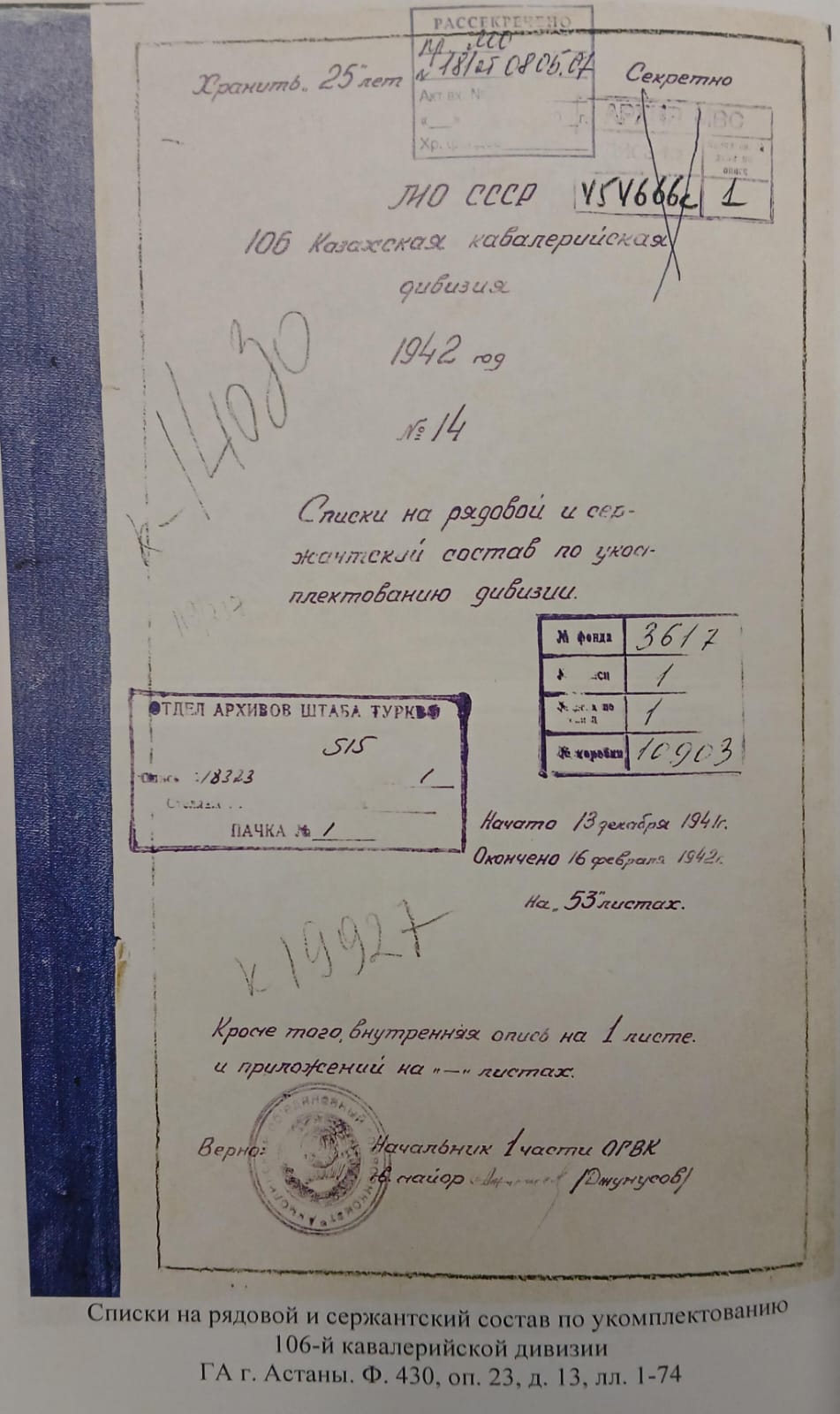

История Великой Отечественной войны хранит немало героических и трагических страниц. Среди них особое место занимает судьба национальных воинских формирований, созданных в труднейший период 1941-1942 годов. Одной из таких дивизий стала 106-я Казахская кавалерийская дивизия, сформированная в Акмолинске и практически полностью погибшая в огненном котле Харьковской наступательной операции в мае 1942 года. Долгое время ее история оставалась в тени, лишь недавно усилиями историков и поисковиков стали всплывать обрывочные сведения о ее формировании, боевом пути и горьком финале.

Точкой отсчета в истории 106-й кавалерийской дивизии стало Постановление Государственного Комитета Обороны СССР от 13 октября 1941 года №894 сс. В условиях тяжелейших поражений Красной Армии на начальном этапе войны, руководство страны приняло решение о формировании национальных воинских соединений в союзных республиках. Казахской ССР предписывалось создать две национальные кавалерийские дивизии и две отдельные стрелковые бригады за счет местных бюджетов. Это решение подчеркивало важность мобилизации всех ресурсов страны для борьбы с врагом, а также учитывало патриотический подъем в национальных республиках.

Формирование 106-й Казахской кавалерийской дивизии началось в Акмолинске (ныне Астана). С момента создания и до 25 марта 1942 года дивизия находилась на финансовом обеспечении Казахской ССР, что свидетельствует о значимом вкладе республики в обороноспособность страны. Организационно-штатная структура дивизии была типичной для кавалерийских соединений того времени и включала в себя: управление дивизии (командование и штаб), 77-й отдельный полуэскадрон связи, 105-й отдельный эскадрон химической защиты, 105-й медико-санитарный взвод (медицинский санитарный эскадрон), дивизионный ветеринарный лазарет, продовольственно-транспортный взвод, взвод обеспечения и обслуживания (обоз), артиллерийский парк, 95-й отдельный конно-артиллерийский дивизион из двух батарей, а также три кавалерийских полка: 269-й, 288-й и 307-й.

Личный состав дивизии формировался за счет мобилизации военнообязанных из шести областей Казахстана: Акмолинской, Кустанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской. Конский состав также поступал из народного хозяйства этих регионов. При этом, учитывая возможный недостаток кадров из числа местных национальностей, предусматривалось комплектование младшего начсостава и специалистов специальных подразделений военнообязанными русской национальности. Для обеспечения боеспособности в строевые подразделения направлялись как обученные военнослужащие (50%), так и новобранцы 1922 года рождения (50%), а также выздоравливающие после ранений бойцы местной национальности, распределяемые в соответствии с их военно-учетными специальностями.

Вопросы материально-технического обеспечения формирующихся национальных соединений также были на контроле руководства Казахской ССР. 17 ноября 1941 года вышло постановление ЦК КП(б) Казахстана и Совнаркома Казахской ССР «О мероприятиях по формированию национальных воинских соединений в части поставок продовольствия, фуража, обмундирования и автогужтранспорта». Это постановление подчеркивало серьезное отношение к созданию боеспособных национальных частей.

Несмотря на то, что дивизия формировалась как национальное соединение, процент европейцев в ее составе, по данным на момент формирования в Акмолинске, составлял 8,5% (1174 человека из общей численности). Согласно планам комплектования, организационно-штатная структура всех формируемых национальных соединений была однотипной. Кавалерийские дивизии должны были иметь в своем составе 451 человека младшего начальствующего состава и 2757 человек рядового состава. Однако, как свидетельствуют итоговые данные по 106-й дивизии, к моменту отправки на фронт ее укомплектованность составляла 4322 человека при штатной численности в 4499 человек (96%). Боевой опыт имели лишь 321 человек, что составляло 7,4% от списочного состава дивизии. Это говорит о том, что значительная часть личного состава была новобранцами, многие из которых были призваны в возрасте от 35 до 40 лет и ранее не проходили службу в армии, а также призывники 1922 года рождения.

Для обеспечения политического руководства в дивизии Центральный Комитет Компартии Казахстана направил 1190 человек руководящего партийно-советского актива. Командирами бригад и батальонов назначались кадровые офицеры, а роты и взводы возглавили офицеры запаса. Политруками рот, военкомами батальонов и бригад стали местные партийные и советские работники, среди которых 898 человек занимали руководящие посты в районном, 262 в областном и 30 в республиканском звеньях управления.

Состояние боевой готовности 106-й кавалерийской дивизии, которой командовал майор Панков Б.К., комиссаром был Сеитов Н., а начальником штаба дивизии Осадченко Н.М., было проверено комиссией в период с 5 по 10 марта 1942 года. По социальному составу дивизия включала рабочих (32%), колхозников (35%) и служащих (31%). Комиссия отметила в целом здоровое политико-моральное состояние частей, моральную устойчивость командиров и бойцов, их патриотизм и желание защищать Родину. Итоговый вывод комиссии был однозначен: дивизия по всей подготовке вполне готова к зачислению в состав соединений РККА.

18 марта 1942 года, на основании приказа Народного Комиссара Обороны СССР и в соответствии с приказом Командующего войсками САВО, 106-я Казахская национальная кавалерийская дивизия была зачислена в состав НКО СССР. 1 февраля 1942 года дивизия перешла на новые штаты военного времени, что должно было повысить ее боеспособность.

Однако, несмотря на формальную готовность, дивизия столкнулась с серьезными проблемами. 28 марта 1942 года она получила телеграфное распоряжение Военного Совета САВО убыть на укомплектование 6-го кавалерийского корпуса Юго-Западного фронта, в район Харькова. Погрузка первого эшелона началась 10 апреля 1942 года, а последний, 12-й эшелон, был отправлен из Акмолинска 25 апреля. Первый эшелон прибыл на станцию Савинцы Харьковской области 28 апреля, а последний с личным составом 307-го кавалерийского полка – 12 мая 1942 года, уже попав под немецкую авиацию и бомбежку.

Приемка частей и подразделений 106-й Казахской кавалерийской дивизии в качестве пополнения 6-го кавалерийского корпуса выявила серьезные недостатки в ее вооружении и оснащении. Согласно архивным документам 6-го кавалерийского корпуса, первый прибывший эшелон (324 человека, преимущественно казахи 1910-1922 годов рождения) имел на вооружении всего 10 винтовок, 298 клинков, 6 минометов 80 мм и 4 миномета 50 мм. Автотранспорт дивизии состоял из 5 машин (4 ГАЗ А и 1 ЗИС-5), из которых на ходу было только 3, а две машины были без аккумуляторов и горючего. По словам политрука дивизии Елебаева А., во всей дивизии отсутствовала артиллерия, пулеметы, автоматы и технические средства связи, а количество минометов было крайне ограниченным. Несмотря на это, политико-моральное состояние личного состава оценивалось как крепкое.

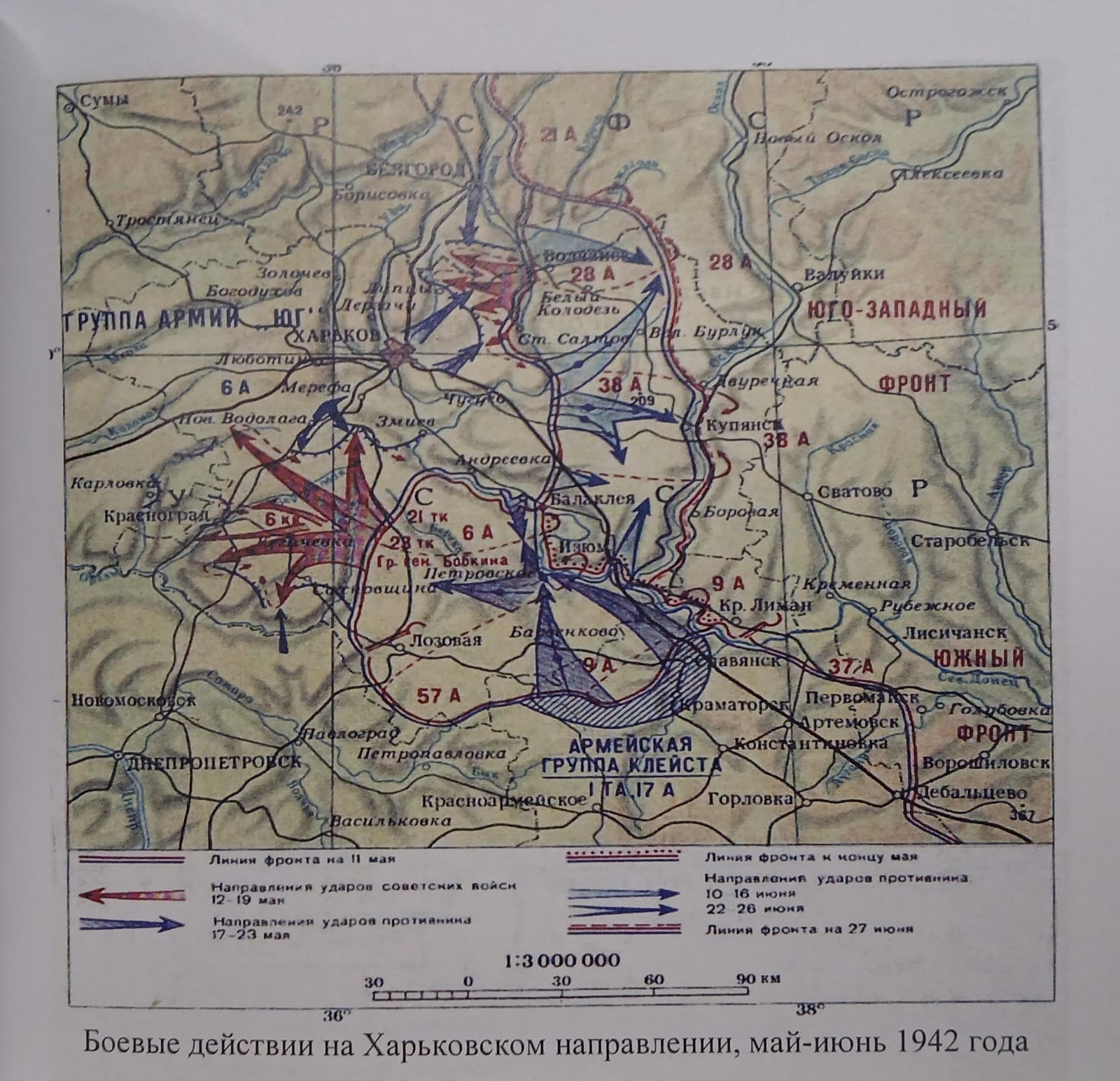

Стоит отметить, что к моменту прибытия дивизии на Украину уже наступила жаркая весна мая 1942 года, что создавало дополнительные трудности для личного состава, прибывшего в зимнем обмундировании. Акт приемки 106-й кавалерийской дивизии в состав 6-го кавалерийского корпуса был подписан 16 мая. К этому времени советская наступательная операция на Харьковском направлении уже началась (12 мая), и последние эшелоны дивизии прибывали непосредственно в зону боевых действий. Это означает, что бойцы и командиры ранее прибывших полков и подразделений 106-й кавдивизии уже четыре дня участвовали в боях в составе 6-го кавкорпуса.

Фронтовая судьба 106-й национальной кавалерийской дивизии оказалась короткой и трагической. Как рассказывает руководитель студенческого поискового отряда «Мемориальная зона» Майдан Кусаинов, дивизия была брошена в самое пекло Харьковской наступательной операции. Фотография командиров и политруков управления дивизии, сделанная 5 апреля 1942 года, запечатлела их мужественные и решительные лица, полные надежд на скорую победу. Однако никто из них не знал, что их фронтовая судьба уже предрешена – практически никто не вырвется из харьковского котла.

В резерве заместителя командующего Юго-Западным фронтом, генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенко, находились 103-я стрелковая дивизия и неполного состава 106-я национальная кавалерийская дивизия (288-й кавалерийский полк, прибывший 11 и 12 мая, и неполного состава 307-й и 269-й кавалерийские полки). 23 мая 1942 года, когда армейская группа Клейста замкнула кольцо окружения войск юго-западного направления в барвенковском выступе, Ф.Я. Костенко направил 106-ю кавалерийскую дивизию и 103-ю стрелковую дивизию навстречу войскам противника с приказом окопаться восточнее деревни Лозавенька и удерживать подступы к деревне до подхода основных сил 6-й армии и армейской группы генерала Л.В. Бобкина.

Кавалеристам 106-й дивизии и пехотинцам 103-й дивизии пришлось продвигаться по глубоким оврагам под непрерывным господством вражеской авиации в воздухе. Более маневренная 106-я кавалерийская дивизия первой достигла деревни Лозавенька и внезапной кавалерийской атакой из балки «Солённая» отбросила подошедшую немецкую пехоту. В этой атаке, несмотря на острую нехватку винтовок, кавалеристам удалось захватить несколько винтовок и один пулемет МГ-34. К вечеру, с подходом 103-й стрелковой дивизии, они окопались на восточной окраине Лозавеньки, установив противотанковые 45-миллиметровые пушки.

В ночь на 24 мая к окопавшимся бойцам были направлены корректировщики артиллерийского полка 76-миллиметровых и 152-миллиметровых пушек. Утром, благодаря их своевременной работе, удалось остановить нараставший шум танковых моторов противника. Определив координаты танковой колонны, корректировщики передали данные батареям, и плотный огонь накрыл вражеские танки, остановив их и пехоту на окраине деревни Новосерпуховка.

С 26 мая войска южной группы начали наступление с целью прорыва кольца окружения. В первый эшелон ударной группы были включены 103-я и 317-я стрелковые дивизии, а перед пехотинцами шли кавалеристы 106-й дивизии, в том числе пары всадников с арканами, и танковые части 23-го танкового корпуса. В ожесточенных боях, несмотря на понесенные противником потери, прорваться удалось лишь немногим. Кольцо окружения разрывалось на короткое время, но затем вновь смыкалось под натиском превосходящих сил противника.

В окрестностях деревни Лозавенька с 26 по 29 мая шли непрерывные и кровопролитные сражения, по своей ожесточенности не имевшие равных во Второй мировой войне. Генералы Красной Армии шли в атаку плечом к плечу со своими солдатами, погибая под перекрестным пулеметным огнем. В дневнике генерала Клейста сохранилась запись, свидетельствующая о масштабах потерь: «На поле боя везде, насколько хватало глаз, землю покрывали трупы людей и лошадей, и так плотно, что трудно было найти место для проезда легкового автомобиля». Среди погибших были и кавалеристы 6-го кавкорпуса, в том числе акмолинцы, карагандинцы, северо-казахстанцы, павлодарцы из 106-й казахской кавалерийской дивизии. Уцелевшие попадали в плен, где политруков и комиссаров расстреливали на месте.

Немецкий историк, участник войны, Пауль Карель в своем труде описывает сражение под Лозавенькой как одно из самых кровопролитных за всю войну в России, приводя свидетельства из архива 1-й горнострелковой дивизии генерал-майора Ланца о яростных атаках советских солдат, шедших в бой под крики «Ура!», несмотря на огромные потери.

27-29 мая части и соединения, прикрывавшие отход армейской группы генерала Городнянского, сосредоточились западнее Лозавеньки. Штаб южной группы генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенко предпринимал отчаянные попытки организовать повторный прорыв окружения. В ночь на 28 мая последняя организованная ударная группа войск, возглавляемая генералами, пошла на прорыв у деревни Лозавенька. Первый эшелон, состоявший из остатков танков 21-го танкового корпуса и бойцов 266-й стрелковой дивизии, прорвал кольцо окружения и к утру 28 мая вышел в район Волвенково и Волобуевка. Вместе с ними пробились и остальные части и подразделения, находившиеся западнее Лозавеньки. В ночь на 29 мая эта группировка войск при содействии войск 38-й армии прорвала линию фронта противника по правому берегу Северского Донца и успешно вышла к основным силам у города Чепель.

Маршал Советского Союза К.С. Москаленко в своих воспоминаниях описывает выход из окружения первых групп бойцов, во главе с генерал-майором А.Г. Батюней. Всего, по его данным, вышло около 22 тысяч человек. Однако вслед за первым эшелоном шла группа генералов штабов во главе с генерал-лейтенантом Ф.Я. Костенко, которые понесли тяжелые потери от огня немецких снайперов и артиллерии. В эту ночь погибли командующие армиями и дивизиями, в том числе и сам генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко.

Немецкий историк Пауль Карель приводит свидетельства о ярости последних боев, когда советские солдаты, поддерживаемые немногочисленными танками, шли в атаку, несмотря на огромные потери. По его словам, немцы находили тела защитников с проломленными черепами и истерзанными штыками, что свидетельствовало о крайней ожесточенности сражения.

Итогом Харьковской битвы стало катастрофическое поражение советских войск. По различным оценкам, потери убитыми и пленными составили около 240 тысяч человек. Среди погибших и пропавших без вести была и практически вся 106-я национальная кавалерийская дивизия.

Долгое время история 106-й дивизии была практически стерта из памяти. Как отмечается в источниках, на четыре тысячи человек в дивизии приходилось всего около ста винтовок, что породило легенду о казахах, бросавшихся на немецкие танки с шашками. Однако эта легенда быстро угасла, так как официально дивизия как будто не существовала. В архивах отсутствовали документы, в учебниках – упоминания. Даже в Министерстве обороны Республики Казахстан до недавнего времени считалось, что дивизия была расформирована в глубоком тылу.

Лишь благодаря усилиям таких людей, как Магжан Кахарманов, ответственный в казахстанском военном ведомстве за мемориальные проекты, начали всплывать обрывочные сведения о дивизии. Найденные пожелтевшие письма бойцов с упоминанием 106-й дивизии и места их дислокации под Харьковом стали отправной точкой для дальнейших поисков. Была создана группа из родственников погибших, профессиональных поисковиков и представителей ведомства, которая отправилась на Украину.

Их усилия увенчались успехом. Были найдены очевидцы тех событий – пожилые украинские женщины, которые в детстве видели казахских кавалеристов. Чудом удалось разыскать две братские могилы. Одна из них находилась в заброшенном селе «Казачий майдан», где на старом советском мемориале были обнаружены казахские фамилии. Подпись на мемориале гласила, что здесь похоронено 752 человека, и неизвестно, сколько среди них бойцов 106-й дивизии.

В настоящее время принято решение об установке двух памятников в Харьковской области – на месте передовой дивизии и на месте немецкого концлагеря, куда попали многие ее бойцы.

Символично, что спустя год после трагических событий под Харьковом, в 1943 году, 310-я Акмолинская стрелковая дивизия освободила город Красноград, за что получила почетное звание Красноградской дивизии. Это стало своеобразной местью за павших земляков из 106-й кавалерийской дивизии, пытавшейся освободить этот город годом ранее.

Харьковское сражение мая 1942 года стало одним из самых масштабных и кровопролитных сражений Второй мировой войны, в котором участвовали представители многих народов. Для Красной Армии оно завершилось катастрофическим поражением и огромными потерями. Судьба 106-й национальной кавалерийской дивизии является ярким примером героизма и трагизма той войны. Несмотря на тяжелейшие условия, недостаток вооружения и боевого опыта, бойцы и командиры дивизии проявили мужество и стойкость, выполняя свой долг до конца. Их подвиг и самопожертвование не должны быть забыты. Возвращение из забвения истории 106-й Казахской кавалерийской дивизии – это дань памяти всем тем, кто отдал свою жизнь за Родину в той страшной войне.